2024年澳门历史记录查询表权威解读:数据透明时代的文化守护和风险警示

引子

当清晨的阳光洒在澳门大三巴牌坊的巴洛克浮雕上时,一群戴着AR眼镜的游客通过历史图像叠加功能“穿越”到1880年的街道,这就是2024澳门历史记录查询表新的文化旅游场景——历史数据不再沉睡在档案中,而是成为公众触手可及的文化基因,但在数字浪潮中,社交平台“澳门1844年港口原始文件曝光”虚假条目获得了数百万点击,揭示了信息开放时代隐藏的认知危机。

解码历史查询表:澳门数字治理样本

(关键词:澳门历史档案数字化、文化旅游数据平台、粤港澳大湾区文化协作)

2024年1月正式启用澳门历史记录查询系统,整合市政署、文化局、统计局47万份珍贵档案,涵盖1553年葡萄牙定居回归后的关键史料。与以往的档案查询不同,新系统取得了三大突破:

- 三维时空图:通过GIS技术恢复历史建筑变迁轨迹,如输入“新路”,可以查看1905年填海造路的动态模拟

- 多语种智能分析:自动识别中文、葡语、英语等6种语言的手写档案,准确率达92.3%

- 区块链存证:每份阅读文件生成唯一的数字指纹,防止篡改风险

澳门大学历史系教授梁启贤指出:“这个系统在于:”文化遗产保护与数字经济的发展找到平衡点,既能满足学术研究的严谨性,又能满足文化旅游业的体验需求。”

虚假信息攻防战:当代博弈的历史诠释权

(关键词:澳门历史真实性认证、网络谣言治理、史料溯源技术)

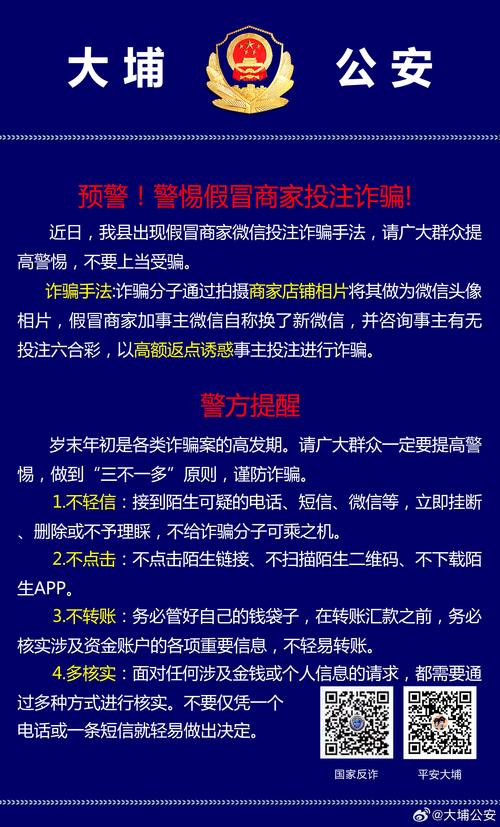

随着查询系统热度的上升,一些机构开始利用公众认知盲点制造混乱:

- “历史注水”型:一个短视频账号声称“发现郑观没有公开手稿”,经人工智能调查生成的伪作

- “断章取义”型:加工1909年勘界谈判文件片段,捏造“澳门边界争议”话题

- “技术炫技”型:1966年使用深度伪造技术炮制“一二三事件”

为此,澳门网络安全中心推出了三重防御机制:

- 区块链溯源验证:所有引用文件应附档案馆核发的数字证书

- 识别系统:可检测97.6%的生成伪造内容

- 国家监督计划:开通“历史真相”微信举报通道,48小时响应机制

“历史记录的开放不应该成为谣言的温床。”澳门立法会议员陈洪强调,“我们正在推动修订《历史数据使用管理条例》,明确篡改公共历史档案最多可以监禁三年。”

从档案到资产:历史数据的价值转换路径

(关键词:澳门文化旅游IP开发、数字文化创意经济、确认历史数据)

在横琴粤澳深度合作区,历史数据库正在催生一种新的产业形式:

- 教育领域:培正中学开发AR历史教材,学生可“参与”1887中葡谈判场景模拟

- 影视创作:通过查询系统,《澳门风云录》剧组还原了20世纪40年代福隆新街的商铺招牌

- 数字藏品:澳门邮电局发行了“葡萄牙瓷砖艺术”系列NFT,销售收入用于文物修复

值得注意的是,系统上线后,相关行业增长了23%,但经济学家郑志刚提醒:“要避免避免,”数据过度商业化,比如某赌场酒店将历史照片包装成风水秘籍,高价出售的做法已经被监管部门约谈。”

面向未来的历史观:在开放与严谨之间找到平衡

(关键词:澳门记忆工程、数字人文伦理、跨境数据合规)

站在粤港澳大湾区深度融合的节点上,澳门历史数据开放面临双重挑战:

- 技术伦理:当人工智能开始自动“完成”不完整的档案时,如何界定学术推测与事实的界限?

- 跨境流动:涉及粤港澳历史事件的记录,需要建立统一的数据分级标准

文化遗产保护专家李孝聪建议构建“四维评价体系”:

- 史料来源的可信度

- 数字化改造成本

- 公共教育的价值

- 商业发展风险

当澳门历史档案馆的青铜门和数字终端的荧光屏一起闪耀时,我们不仅要拥抱技术赋予的文明解码能力,还要保护历史长河中沉淀的求真精神。毕竟,躺在服务器里的0和1承载着热烈的文化血液和民族记忆。点击查询按钮的每一刻都是与历史真实的庄严对话。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号